Watch the recorded webinar examining the latest data behind the jihadist movements in Benin, Niger, and Nigeria and their impacts on the exposed population.

ACLED data on Benin are provided by a consortium led by the Clingendael Institute.

Since early 2024, the violent campaigns of the al-Qaeda-affiliated Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) and the Islamic State Sahel Province (ISSP) jihadist groups have been reshaping the security landscape in the Sahel and its littoral borderlands. These groups have significantly expanded their operations, transforming the regions bordering the Sahel toward the coast, often called coastal West Africa or “littoral borderlands,” into an active conflict hotspot. ACLED data show that JNIM and ISSP have entered a new phase of expansion, and their growing influence in the border regions between Niger, Nigeria, and Benin is part of a broader regional trend of jihadist expansion, and consequently, a larger proportion of the civilian population being exposed to conflict.

In recent years, these border regions have experienced a considerable surge in violence. Niger’s Dosso and Tahoua regions and Benin’s Alibori department are three of the most affected areas. In these regions, ACLED data indicate that since 2023, the number of reported incidents of political violence has increased, and associated reported fatalities have doubled. JNIM and ISSP’s investment in cross-border activities suggests that this border region is of growing importance for jihadist expansion. The groups have been exploiting the porous borders to entrench their presence and further their goals of establishing proto-states, but also to complicate military efforts to contain their areas of operation. These ongoing developments unfold against the backdrop of significant geopolitical changes, including regional alliance shifts and the severing of ties with former Western partners.

The emergence of a new battlefront

Jihadist expansion from the traditional strongholds in the central Sahel can be traced back to at least 2016, when JNIM’s predecessor groups Katiba Macina and Ansaroul Islam and ISSP predecessor Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) extended their radius of operation to the north of Burkina Faso and Niger. This shift marked a significant transformation in the structure and goals of these groups. JNIM, which was founded in March 2017 as part of a merger of four preexisting groups (Al-Qaeda in the Islamic Maghreb’s Sahara Emirate, Al-Murabitun, Ansar Dine, and Katiba Macina), began pursuing a strategy focused on building local alliances. This happened in stark contrast to the approach of ISGS, which mirrored the violence and brutality of its parent organization, the Islamic State. In late 2017 and early 2018, JNIM and ISSP further expanded to southwestern Niger and eastern Burkina Faso, areas that would play an important role later on with the expansion into coastal West Africa.

However, deepening ideological differences and mounting competition between the jihadist groups began generating mistrust and animosity.1Jacob Zenn and Colin P. Clarke, “Al Qaeda and ISIS Had a Truce in Africa—Until They Didn’t,” Foreign Policy 26 May 2020; Héni Nsaibia, ‘The Conflict Between Al-Qaeda and the Islamic State in the Sahel, A Year On,’ ISPI, 15 February 2021 By mid-2019, this escalated into an outbidding campaign characterized by parallel offensives against state forces,2Clionadh Raleigh, Héni Nsaibia, and Caitriona Dowd, “The Sahel Crisis Since 2012,” African Affairs, January 2021 but also the first spillover incidents involving JNIM and ISSP (the then Greater Sahara faction of IS West Africa Province) in Benin and Nigeria.

In early 2020, the growing rivalry between the two groups led to a violent turf war in central Mali and in the Burkina Faso, Mali, and Niger borderlands, known as the Liptako-Gourma region. At its outset, JNIM consolidated its influence in central Mali and most of Burkina Faso, including the eastern regions, effectively pushing out ISSP. Meanwhile, ISSP solidified its presence in the Liptako-Gourma tri-state border area.3Héni Nsaibia, “The Conflict Between Al-Qaeda and the Islamic State in the Sahel, A Year On,” ISPI, 15 February 2021 Using eastern Burkina Faso as a base — specifically Kompienga, Tapoa, and Koulpelogo provinces — JNIM expanded its operations southward into Benin and Togo starting from 2021 and 2022.4Kars de Bruijne, ‘Conflict in the Penta-Border Area: Benin’s Northern Jihad from the perspective of its neighbours,” Clingendael Institute, December 2022

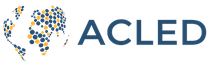

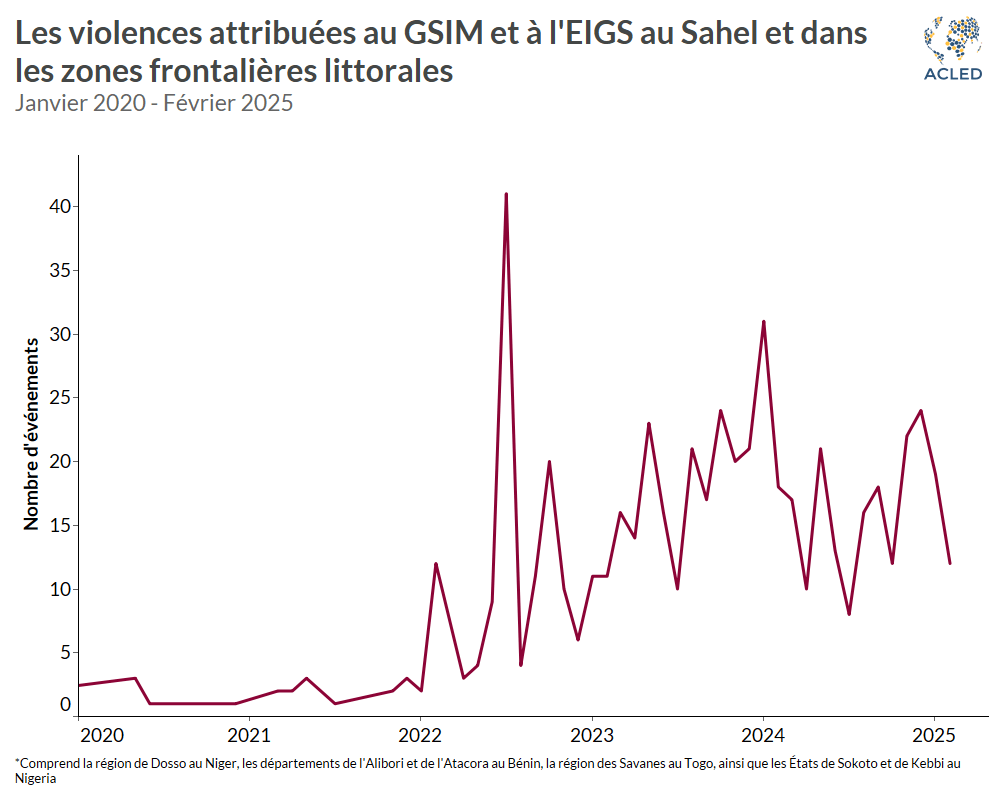

Between 2023 and 2024, JNIM and ISSP have escalated their operations in the border regions between Benin, Niger, and Nigeria, significantly transforming these areas into a volatile frontline (see graph below). This renewed southward expansion through sustained violent campaigns is driven by the persistent pursuit of new manpower and recruitment opportunities as these groups continue to grow and build their insurgent armies,5JNIM and ISSP often showcase large gatherings of fighters at training camps, ceremonies, and during attack preparations, as observed in their propaganda material. as well as the need for access to resources through smuggling and illicit trade routes essential for their operations. Expansion into these remote and less secure areas further allows both groups to establish new operational bases and expand their logistical networks. This expansion has led to territorial contestation and has profoundly impacted the local communities, who find themselves increasingly caught in the crossfire of the ongoing conflict.

How JNIM and ISSP expand southward

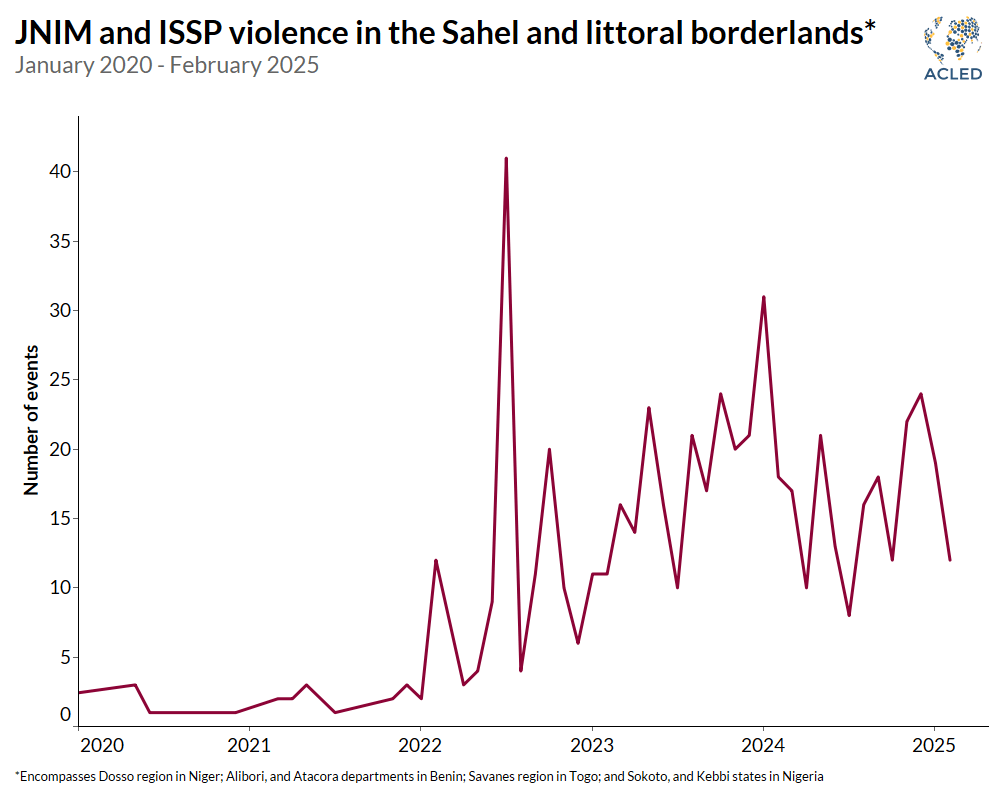

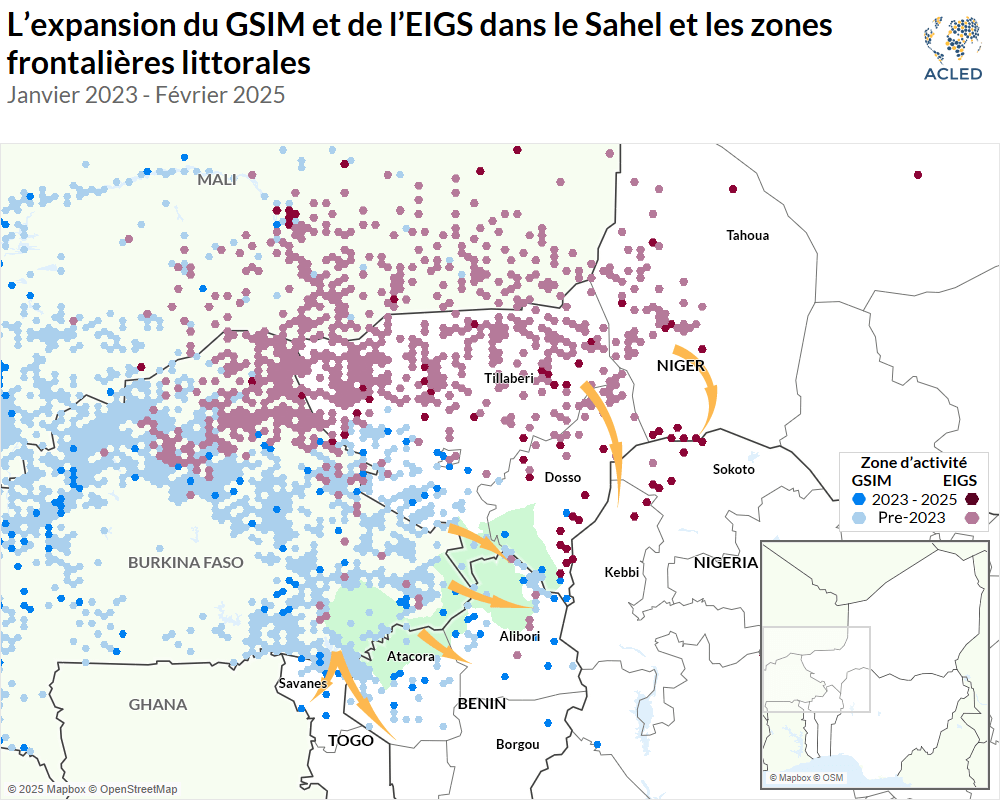

Violent attacks by JNIM and ISSP have significantly increased in the border areas between the Sahel and the littoral borderlands, each using different tactics. Both groups have expanded out of their traditional areas of operation in the Sahel toward Benin and Nigeria, crossing paths in the southwestern border regions of Niger (see map below).

JNIM has used eastern Burkina Faso and southwestern Niger as staging grounds to initially expand into Benin in 2021 and in Togo in 2022, and since the beginning of 2024 consolidating its presence in northern Benin and southern Dosso in Niger. In northern Benin and southern Dosso, JNIM has entrenched itself within the W-Arly-Pendjari Complex protected area, including Park W, from where the group has staged its campaign along the Benin-Niger border, which has also facilitated movements toward Nigeria.6ACLED partner data from the Clingendael Institute. JNIM has used media and propaganda campaigns to promote its presence, and has claimed several operations in Benin, Niger, and Togo.7X @CEENASA396971, 5 October 2024; X @CEENASA396971, 30 December 2024; X @CEENASA396971, 10 January 2025; X @CEENASA396971, 27 January 2025; X @CEENASA396971, 5 February 2025 (ACLED tracks media activities on the social media accounts of jihadist groups in the Sahel, including JNIM and ISSP.)

ISSP, which originates and operates from its strategic bases in northeastern Mali’s Menaka and Niger’s Tillaberi and Tahoua regions,8Phillipe Chapleau, “In the Sahel, jihad has taken to motorcycles,“ Ouest-France, 12 December 2019 (French) has instead intensified its activities in northern and central Dosso and introduced tactics of economic warfare, in particular through attacks on the Benin-Niger oil pipeline. ISSP’s strategy initially involved primarily nonviolent activities, including collecting zakat (alms or taxes), clandestinely managing supply lines, and moving forces and reinforcements across Dosso’s hinterland into Nigeria. Several routes across Dosso initially constituted a supply corridor for the group before ISSP developed it into a support zone. In early 2024, it transformed into a combat zone as the group began launching attacks on security forces, civilians, and critical infrastructure.

Certain media narratives have misleadingly attributed the surge in violence along the Niger and Nigeria border to a “new terrorist group” known by the moniker “Lakurawa.”9Deutsche Welle, “What you need to know about the Lakurawa terrorist group,” 13 December 2024 (French); Salif Omar, “Nigeria refutes Niger’s accusations of serving as a ‘rear base’ for its ‘destabilization,’” Anadolu Agency, 22 December 2024 (French) Rather than an altogether new group, these militants are also reported to have long entertained relations with ISSP, exploiting the chronic instability in the central Sahel.10John Sunday Ojo and Ezenwa E. Olumba, “Nigeria’s terror group Lakurawa is nothing new – it exists because of government’s failure: analysts,” The Conversation, 17 November 2024; RFI, “Nigeria: Concerns over renewed incursions by armed group called “Lakurawa,” 9 November 2024 (French) In fact, attacks attributed to the so-called Lakurawa are long-established ISSP operations in Niger’s Dosso region and Nigeria’s northwestern states of Sokoto and Kebbi.11International Crisis Group, “South-western Niger: Preventing a New Insurrection,” 29 April 2021; The author has also drawn additional information from ad hoc research, observations of militant propaganda material, and non-open-source reports from local key informants/sources/networks in Niger that have asked to remain anonymous. This mislabeling overlooks how groups like JNIM and ISSP operate and adapt to changing circumstances when they infiltrate, contest, and consolidate territory, and also employ hybrid tactics that mix self-defense, insurgency, and banditry — complexities that oftentimes are poorly understood or described in oversimplified or outdated terms in official accounts and the media.

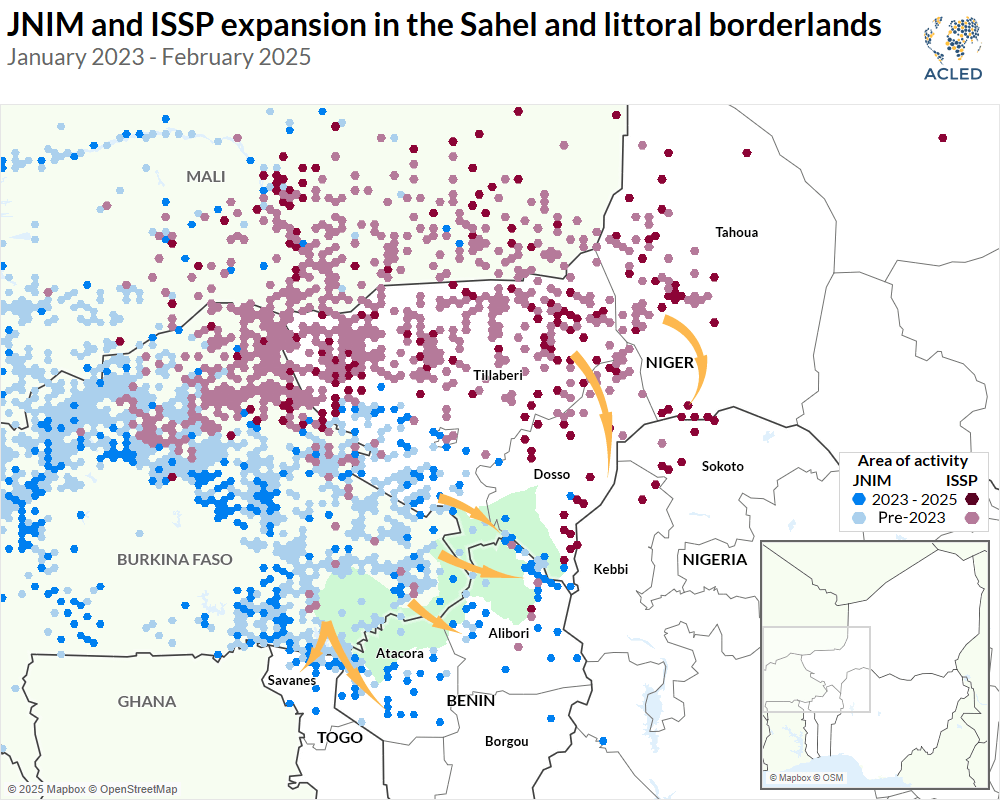

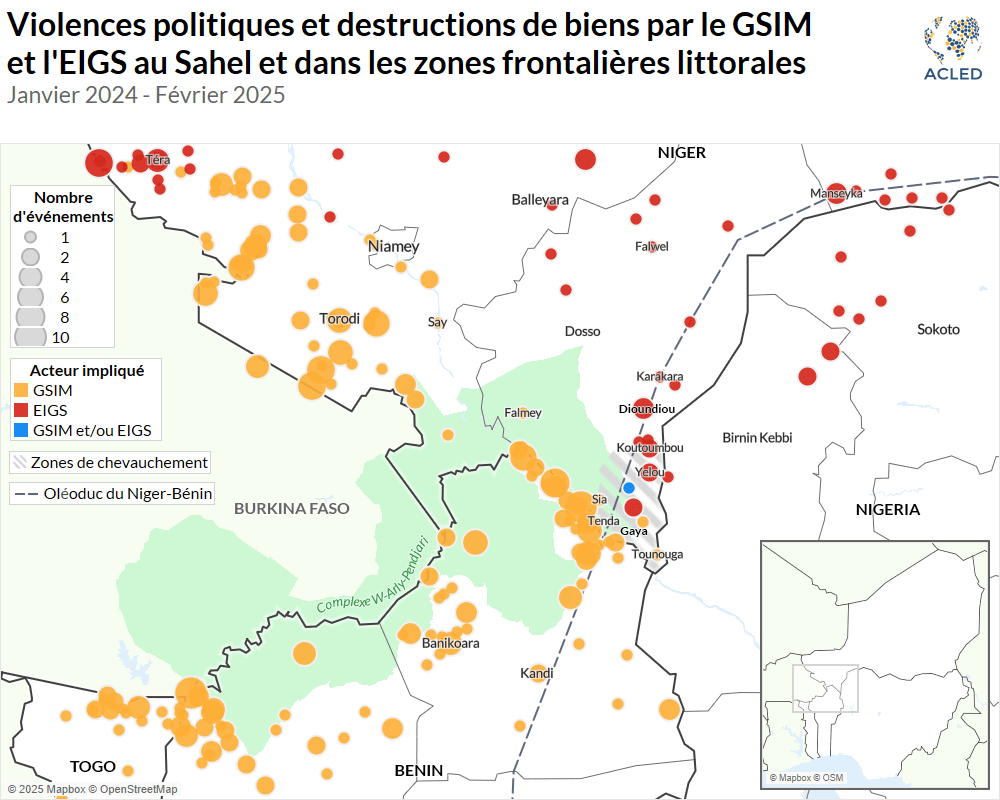

ISSP has maintained a low profile, operating covertly to infiltrate and entrench itself along the Niger-Nigeria border, and is now also expanding its operations toward the Beninese border.12Kars de Bruijne and Clara Gehrling, “Dangerous Liaisons: Exploring the risk of violent extremism along the border between Northern Benin and Nigeria,” Clingendael Institute, June 2024 The expansion of JNIM and ISSP follows different geographical trajectories but the two groups’ presence overlap in Niger’s Dosso region, and especially in the communes of Gaya and Dioundiou (see map below). JNIM and ISSP’s overlapping presence in the same areas creates a complex and volatile situation due to their different operational and violent tactics and objectives.

For example, JNIM has carried out a series of attacks on military and security force positions,13These attacks include operations claimed by JNIM in Falmey, Sia, Tounouga, and Gouiwa, Dosso region. including focusing on embedding itself in communities on both sides of the Benin-Niger border through proselytization, community outreach, and involvement in the local economies and illicit trade. Meanwhile, ISSP has carried out similar attacks by engaging in armed confrontations with the military and security forces. What stands out, however, is its more aggressive approach and use of economic warfare, targeting the oil pipeline, in particular the section between Bela and Lido that passes through the Dioundiou commune.14Another flashpoint is found in the area of Muntseka (also known as Manseyka) in Tahoua region, close to the regional border with Dosso, where ISSP also has targeted the pipeline and engaged in armed confrontations with military and security forces. Additionally, in a more recent development, the group also began targeting civilians on a larger scale, including by committing mass atrocities, as happened on 22 February 2025, when likely ISSP fighters attacked several villages around Koutoumbou, in Diondiou commune, on the border with Nigeria.

Both JNIM and ISSP operate in Gaya, creating a competitive dynamic as both groups vie for influence and control over the same geographical area. It cannot be ruled out that in these early stages of infiltration and territorial contestation, the two groups could establish a modus vivendi by coexisting or demarcating their respective areas of operation in the process of destabilizing the territory. Either way, considering the enmity, and the protracted and deadly turf wars between JNIM and ISSP elsewhere in the region, this proximity more likely increases the risk of broader competition and confrontation.

Territorial contestation and the social impact of militant expansion

The expansion of JNIM and ISSP in the Sahel and littoral borderlands is interwoven with significant changes in the social dynamics within the affected communities. As these groups consolidate control over new areas, they interact with the civilian population, influencing social norms and economic activities.

In northern Benin and Niger’s Dosso region, interactions between jihadist militant groups and local populations have evolved as the groups transition from transitory movements to a more entrenched presence.15Kars de Bruijne, “Conflict in the Penta-Border Area: Benin’s Northern Jihad from the perspective of its neighbours,” Clingendael, December 2022 Initially, militants moved through these areas, often without engaging with the civilian population. This shift is characterized by the strategic use of religious outreach and community engagement, which includes setting up camps and stayovers near villages, conducting recruitment drives, and preaching at local mosques and participating in religious activities.16ACLED partner data from Clingendael Institute. For example, in early 2023, JNIM militants initiated a recruitment campaign in villages around Koabagou, Atacora. By late February 2024, about 10 young individuals, previously missing for nearly a year, returned to the village of Mamassi-Gourma, Alibori. Suspected to have received militant training, their return is believed to have been a brief visit during a vacation from active militant activities. Throughout this month, further nonviolent activities by JNIM militants were recorded in the Karimama commune. Notably, about 10 militants were observed in Mamassi Peuhl engaging in prayers and resupplying food and fuel. About 20 militants made a similar visit to Monsey, where they prayed with the local population and then left. Another group of about 10 militants spent several days in the village of Kofounou. Such interactions serve both to embed the militants within communities and to propagate their ideology.

JNIM, in particular, has been noted for its overt religious messaging, which often includes warnings against collaborating with military and security forces. This messaging strategy not only aims to integrate the group’s presence into the daily lives of the locals but also to establish a set of rules for engagement between civilians and militants.17The author’s ad hoc research for the Clingendael Institute on militant religious messaging in northern Benin, November 2023 The presence of militants in public spaces, particularly in mosques, underscores their intent to cement their influence by becoming a regular part of community life.

Economically, areas under the influence of the militant groups increasingly revolve around the groups’ logistical needs. In parts of northern Benin, local economies have started to cater more to the militants, facilitating illicit trade and smuggling operations that include the provision and procurement of fuel and supplies.18ACLED partner data from from the Clingendael Institute and from the author’s research for the Clingendael Institute. The militants’ involvement in local commerce is often coercive: They set the terms of engagement and integrate their operations into the local economy under the guise of protection and order.

Moreover, the coercive nature of these groups’ interactions with civilians often involves setting strict behavioral guidelines based on their interpretation of Shariah, with severe consequences for noncompliance. These activities are not only a means of control but also serve as a mechanism for the militants to sustain their operations through economic exploitation and integration into local markets.

Increased violence in the region is often caused by fighting over territory as the jihadist groups expand their control. A group’s strategic encroachment into new areas is often met with resistance from local security forces, which seek to regain or maintain control, leading to a cycle of aggression and retaliation through militant attacks and military counteroperations that further destabilizes the region. In areas with limited state presence, civilians have taken up arms to defend their villages by forming self-defense groups — a pattern observed elsewhere in the region — including the zankai in Niger’s Tillaberi, Tuareg and Arab militias in Tahoua, and the Yansakai in northwestern Nigeria.19Delina Goxho, “Self-defense Militia Groups in Niger: Risking a Time Bomb,” Megatrends Africa: Policy Brief 17, October 2023; Abiodun Jamiu, “A Rural Crime Wave in Nigeria,” New Lines Magazine, 31 March 2022 Militiafication usually creates a conflict dynamic that exacerbates underlying ethnic tensions through the arming of communities and the militarization of identities, escalating localized violence into full-fledged intercommunal wars. As JNIM and ISSP continue to expand their reach, the impact on local communities grows more profound, affecting everything from cultural practices and economic activities to local governance and security.

Confronting persistent regional challenges

In light of continued jihadist expansion and escalating cross-border insecurity, the recent announcement by central Sahel states to form a 5,000-strong joint force underscores the urgent need for increased regional cooperation.20Zarami Boulama, “Alliance of Sahel States: A force of 5,000 men soon to be operational in the confederal space,” Agence Nigerienne de Presse (APN), 22 January 2025 While the central Sahel countries of Burkina Faso, Mali, and Niger that have withdrawn from Economic Community of West African States (ECOWAS) are now driving this initiative, previous efforts, including the defunct G5 Sahel Joint Force and other regional initiatives, illustrate the persistent challenges in conducting and sustaining effective joint operations.

Strained relations between neighboring countries, particularly between Benin and Niger and between Niger and Nigeria, have already hampered coordinated security efforts and allowed jihadist groups to exploit these border areas amid heightened political tensions, including those following the July 2023 coup in Niger. Against this backdrop, the proposed joint force aligns with the objectives of the central Sahel states (fighting rebellions and insurgencies and repelling external military aggression), which have already formed a defense pact and confederation. However, the joint force initiative is not designed to bridge the existing divides and deal with a wider geographical threat area that now encompasses several neighboring littoral states.

In 2021, multiple coordinated military operations demonstrated a remarkable level of regional cooperation. Operations such as the G5 Sahel Force’s Operation Sama in Niger and Burkina Faso; a series of joint operations between Burkinabe and Nigerien forces known as Operation Taanli; and Operation Tourbillon Vert involving Burkina Faso, Ivory Coast, and Mali demonstrated an impressive range of cooperation across a vast geographical area.

However, military coups in Mali, Burkina Faso, and Niger between 2020 and 2023 significantly disrupted the potential for sustainable, coordinated responses. These political upheavals not only destabilized regional cooperation but also led to a shift in international partnerships. The withdrawal of Western military support from France (in August 2022),21Le Monde, “France completes military pullout from Mali,” 15 August 2022 Germany (August 2024),22Deutsche Welle, “Germany withdraws troops from junta-run Niger,” 30 August 2024 and the US (September 2024)23Haley Britzky, “US military completes withdrawal from Niger,” CNN, 16 September 2024 and the Malian authorities’ decision to end the peacekeeping mission MINUSMA (which officially ended in June 2023)24UN News, “UN Security Council terminates Mali peacekeeping mission,” 30 June 2023 has further created a vacuum that jihadist groups have been quick to exploit. This has largely shifted the burden of the fight to regional forces, which have struggled with logistics, coordination, and sustaining pressure on militant groups. The jihadist expansion and ongoing entrenchment along the borders between Benin and Niger and Niger with Nigeria illustrates the persistent lack of effective regional security strategies and the difficulties in achieving cohesive action against jihadist groups.

The future stability of the border area between Niger, Nigeria, and Benin depends largely on the responses of these states, especially their ability to improve military and security cooperation and coordination. If these efforts continue to falter and the presence of military and security forces declines, there is a risk that the local population, influenced by other communities in Niger and Nigeria that reject militancy and banditry, will take up arms in self-defense. Such a development would not only change the current conflict dynamics, but could also fundamentally reshape the security landscape in this subregion.

Visuals produced by Christian Jaffe.

Nouveaux fronts: l’expansion du djihadisme redessine les frontières du Bénin, du Niger et du Nigeria

Les données d’ACLED sur le Bénin sont fournies par un consortium dirigé par l’Institut Clingendael.

Depuis le début de l’année 2024, les campagnes violentes menées par les groupes djihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda, et de l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS) redessinent profondément le paysage sécuritaire du Sahel et de ses zones frontalières littorales. Ces groupes ont considérablement élargi leur champ d’action, transformant les régions situées entre le Sahel et les côtes — souvent désignées sous le nom d’Afrique de l’Ouest côtière ou « zones frontalières littorales » — en un foyer actif de conflit. Les données d’ACLED montrent que le GSIM et l’EIGS sont entrés dans une nouvelle phase d’expansion, marquée par une influence croissante dans les régions frontalières entre le Niger, le Nigeria et le Bénin — un phénomène qui s’inscrit dans une dynamique régionale plus large d’expansion djihadiste, exposant au conflit une proportion toujours plus importante de la population civile.

Ces régions frontalières ont connu, ces dernières années, une nette intensification des violences. Les régions de Dosso et Tahoua au Niger, ainsi que le département de l’Alibori au Bénin, comptent parmi les zones les plus touchées. Selon les données d’ACLED, depuis 2023, ces régions ont enregistré une augmentation significative du nombre d’incidents de violence politique signalés, tandis que le nombre de décès rapportés associés a doublé. L’engagement croissant du GSIM et de l’EIGS dans des activités transfrontalières suggère que cette région frontalière revêt une importance stratégique accrue pour leurs ambitions d’expansion djihadiste. Ces groupes tirent parti de la porosité des frontières pour consolider leur présence, poser les bases de proto-États et entraver les efforts militaires visant à contenir leurs zones d’opérations. Ces développements interviennent dans un contexte de profondes transformations géopolitiques, marqué notamment par des reconfigurations d’alliances régionales et la rupture des liens avec d’anciens partenaires occidentaux.

L’émergence d’un nouveau front

L’expansion djihadiste à partir des bastions traditionnels du centre du Sahel remonte au moins à 2016, lorsque les groupes précurseurs du GSIM, la Katiba Macina et Ansaroul Islam, ainsi que l’État islamique au Sahel (EIS), précurseur de l’EIGS, ont étendu leur rayon d’action vers le nord du Burkina Faso et du Niger. Ce tournant a marqué une transformation importante dans la structure et les objectifs de ces groupes. Fondé en mars 2017 à la suite d’une fusion de quatre groupes préexistants (l’Émirat d’Al-Qaïda au Maghreb Islamique au Sahara, Al-Mourabitoune, Ansar Dine et la Katiba Macina), le GSIM a adopté une stratégie axée sur la conclusion d’alliances locales, contrastant fortement avec l’approche de l’EIGS, qui reproduisait la violence et la brutalité de son organisation mère, l’État islamique. Entre fin 2017 et début de 2018, le GSIM et l’EIGS ont poursuivi leur expansion vers le sud-ouest du Niger et l’est du Burkina Faso, des zones amenées à jouer un rôle clé par la suite dans l’extension vers le littoral ouest-africain.

Cependant, des divergences idéologiques croissantes et une rivalité grandissante entre les deux groupes djihadistes ont alimenté un climat de méfiance et d’animosité.1Jacob Zenn and Colin P. Clarke, “Al Qaeda and ISIS Had a Truce in Africa—Until They Didn’t,” Foreign Policy 26 May 2020; Héni Nsaibia, ‘The Conflict Between Al-Qaeda and the Islamic State in the Sahel, A Year On,’ ISPI, 15 February 2021 Dès le milieu de l’année 2019, cette dynamique a débouché sur une surenchère violente, marquée par des offensives parallèles contre les forces étatiques,2Clionadh Raleigh, Héni Nsaibia, and Caitriona Dowd, “The Sahel Crisis Since 2012,” African Affairs, January 2021 mais aussi par les premiers débordements violents du GSIM et de l’EIGS (alors faction du Grand Sahara de la Province d’Afrique de l’Ouest de l’État islamique) en direction du Bénin et du Nigeria.

Au début de l’année 2020, la rivalité entre les deux groupes a dégénéré en conflit ouvert pour le contrôle territorial dans le centre du Mali et dans la région des trois frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, connue sous le nom de région du Liptako-Gourma. Dans cette phase, le GSIM a consolidé son influence dans le centre du Mali et une grande partie du Burkina Faso — y compris dans l’est du pays — repoussant ainsi l’EIGS. Ce dernier a quant à lui consolidé sa présence dans la zone des trois frontières du Liptako-Gourma.3Héni Nsaibia, “The Conflict Between Al-Qaeda and the Islamic State in the Sahel, A Year On,” ISPI, 15 February 2021 À partir de 2021 et 2022, en faisant de l’est du Burkina Faso sa base opérationnelle — en particulier les provinces de la Kompienga, de la Tapoa et du Koulpelogo — le GSIM est parvenu à étendre ses opérations vers le sud, au Bénin et au Togo.4Kars de Bruijne, “Conflict in the Penta-Border Area: Benin’s Northern Jihad from the perspective of its neighbours,” Clingendael Institute, December 2022

Entre 2023 et 2024, le GSIM et l’EIGS ont intensifié leurs opérations dans les régions frontalières entre le Bénin, le Niger et le Nigeria, contribuant à faire de ces zones une ligne de front instable (voir le graphique ci-dessous). Cette nouvelle poussée vers le sud, portée par des campagnes violentes et continues, est motivée par la recherche constante de nouveaux effectifs et d’opportunités de recrutement, à mesure que ces groupes insurgés continuent de croître et de renforcer leurs rangs,5Le GSIM et l’EIGS organisent fréquemment de grands rassemblements de combattants à l’occasion de camps d’entraînement, de cérémonies ou de préparatifs d’attaques, comme en témoigne leur matériel de propagande. ainsi que par la nécessité d’accéder plus facilement à certaines ressources au moyen de réseaux de contrebande et de commerce illicite, tous deux essentiels à leurs opérations. Leur implantation dans des zones reculées et moins sécurisées a également permis aux deux groupes d’établir de nouvelles bases opérationnelles et de renforcer leurs réseaux logistiques. Cette dynamique a néanmoins alimenté des conflits territoriaux et a eu de lourdes répercussions sur les populations locales, de plus en plus souvent exposées aux feux croisés de la confrontation armée.

Comment le GSIM et l’EIGS progressent vers le sud

Les attaques violentes du GSIM et de l’EIGS ont considérablement augmenté dans les zones frontalières entre le Sahel et les régions littorales, chaque groupe recourant à des tactiques distinctes. Tous deux ont, en effet, débordé de leurs zones d’opération traditionnelles du Sahel vers le Bénin et le Nigeria, croisant leurs trajectoires dans les régions frontalières du sud-ouest du Niger (voir la carte ci-dessous).

Le GSIM a utilisé l’est du Burkina Faso et le sud-ouest du Niger comme zones d’appui pour étendre ses activités vers le Bénin dès 2021, puis vers le Togo en 2022. Depuis le début de l’année 2024, il consolide sa présence dans le nord du Bénin et le sud de la région de Dosso au Niger. Dans ces zones, le GSIM s’est implanté au sein de la zone protégée du complexe W-Arly-Pendjari, y compris le Parc W, d’où il a mené sa campagne le long de la frontière entre le Bénin et le Niger, ce qui a par ailleurs permis de faciliter ses mouvements vers le Nigeria.6Données fournies par le partenaire d’ACLED, l’Institut Clingendael Pour faire valoir sa présence, le GSIM a également eu recours aux médias et à des campagnes de propagande revendiquant plusieurs opérations au Bénin, au Niger et au Togo.7X @CEENASA396971, 5 October 2024; X @CEENASA396971, 30 December 2024; X @CEENASA396971, 10 January 2025; X @CEENASA396971, 27 January 2025; X @CEENASA396971, 5 February 2025 (ACLED mène une veille des activités de communication des groupes djihadistes au Sahel, dont le GSIM et l’EIGS, en particulier via leurs comptes sur les réseaux sociaux)

L’EIGS, qui a pour origine et opère à partir de ses bases stratégiques dans les régions de Ménaka au nord-est du Mali et de Tillabéri et Tahoua au Niger,8Phillipe Chapleau, “Au Sahel, le djihad s’est mis à la moto,“ Ouest-France, 12 décembre 2019 a quant à lui renforcé ses activités dans le nord et le centre de Dosso, en adoptant notamment des tactiques relevant de la guerre économique, en particulier en attaquant l’oléoduc reliant le Niger au Bénin. La stratégie initiale de l’EIGS consistait principalement à exercer des activités non violentes, telles que la collecte de la zakat (aumône ou taxe), la gestion clandestine de lignes d’approvisionnement et l’acheminement de forces et de renforts à travers l’arrière-pays de Dosso en direction du Nigeria. Si plusieurs routes traversant le Dosso constituaient initialement un couloir d’approvisionnement privilégié pour le groupe, l’EIGS a ensuite transformé celui-ci en zone de soutien. Au début de l’année 2024, lorsque le groupe a commencé à lancer des attaques contre les forces de sécurité, les civils et des infrastructures stratégiques, ce couloir s’est transformé en zone de combat.

Certains médias ont attribué à tort l’augmentation des violences le long de la frontière entre le Niger et le Nigeria à un « nouveau groupe terroriste » connu sous le nom de « Lakurawa ».9Deutsche Welle, “Ce qu’il faut savoir au sujet du groupe terroriste Lakurawa,” 13 décembre 2024; Salif Omar, “Le Nigeria réfute les accusations du Niger de servir de “base arrière” pour sa “déstabilisation”,’” Anadolu Agency, 22 décembre 2024 Loin d’être un nouveau groupe, ses militants entretiendraient depuis longtemps des relations avec l’EIGS, exploitant l’instabilité chronique du centre du Sahel.10John Sunday Ojo and Ezenwa E. Olumba, “Nigeria’s terror group Lakurawa is nothing new – it exists because of government’s failure: analysts,” The Conversation, 17 November 2024; RFI, “Nigéria : inquiétudes face à la reprise des incursions d’un groupe armé sunommé «Lakurawa»,” 9 novembre 2024 En réalité, les attaques attribuées au soi-disant Lakurawa sont des opérations bien établies de l’EIGS dans la région de Dosso au Niger et dans les États nigérians du nord-ouest, notamment le Sokoto et le Kebbi.11International Crisis Group, “South-western Niger: Preventing a New Insurrection,” 29 April 2021; L’auteur a également recueilli des informations supplémentaires à travers des recherches ciblés, l’analyse de matériel de propagande militant, ainsi que des rapports non accessibles au public, transmis par des informateurs, sources ou réseaux locaux clés au Niger ayant requis l’anonymat. Cette erreur de désignation ne tient pas compte de la façon dont les groupes comme le GSIM et l’EIGS opèrent et s’adaptent aux évolutions du terrain lorsqu’ils infiltrent, se disputent et consolident leur présence sur un territoire. Elle occulte aussi le recours à des tactiques hybrides mêlant auto-défense, insurrection et banditisme – des réalités complexes et souvent mal comprises ou décrites en des termes simplificateurs ou dépassés dans les rapports officiels et les médias.

L’EIGS qui s’est distingué par sa discrétion, ses opérations clandestines d’infiltration et son implantation le long de la frontière entre le Niger et le Nigeria, étend à présent ses opérations en direction de la frontière béninoise.12Kars de Bruijne and Clara Gehrling, “Dangerous Liaisons: Exploring the risk of violent extremism along the border between Northern Benin and Nigeria,” Clingendael Institute, June 2024 L’expansion du GSIM et de l’EIGS suit des trajectoires géographiques différentes mais leur présence se chevauche dans la région de Dosso au Niger, plus particulièrement dans les communes de Gaya et Dioundiou (voir la carte ci-dessous). Ce chevauchement du GSIM et de l’EIGS dans les mêmes zones a contribué à créer une situation complexe et volatile en raison de la diversité de leurs tactiques, ainsi que de leurs objectifs opérationnels et de leur rapport à la violence.

Par exemple, le GSIM a mené une série d’attaques contre des positions tenues par des forces militaires et de sécurité,13Ces attaques comprenent des opérations revendiquées par le GSIM à Falmey, Sia, Tounouga et Gouiwa, dans la région de Dosso. et s’est efforcé de s’implanter dans les communautés des deux côtés de la frontière entre le Bénin et le Niger en faisant du prosélytisme, en sensibilisant les communautés et en s’impliquant dans les économies locales et le commerce illégal. Parallèlement, l’EIGS a mené des attaques similaires en se livrant à des affrontements armés avec les forces militaires et de sécurité. Toutefois, l’EIG se distingue par son approche plus agressive et son recours à la guerre économique, en ciblant notamment un óleoduc, en particulier la section entre Bela et Lido qui traverse la commune de Dioundiou.14Un autre foyer de violence se trouve dans la zone de Muntseka (également connue sous le nom de Manseyka), dans la région de Tahoua, près de la frontière régionale avec Dosso, où l’EIGS a également ciblé un óleoduc et s’est livré à des affrontements armés contre les forces militaires et de sécurité. Plus récemment, le groupe a également commencé à cibler des civils à plus grande échelle, en se livrant notamment à des exactions de masse, comme cela s’est produit le 22 février 2025, lorsque de probables combattants de l’EIGS ont attaqué plusieurs villages autour de Koutoumbou, dans la commune de Diondiou, à la frontière avec le Nigeria.

Le GSIM et l’EIGS opèrent tous deux à Gaya, ce qui a pour effet d’instaurer une dynamique de concurrence, les deux groupes se disputant l’influence et le contrôle de la même zone géographique. Il n’est pas exclu qu’à ce stade précoce d’infiltration et de dispute territoriales, les deux groupes établissent un modus vivendi sous la forme d’une coexistence ou d’une délimitation de leurs zones d’opération respectives dans le cadre d’un effort plus large de déstabilisation du territoire. Quoi qu’il en soit, compte tenu de l’inimitié et des guerres de territoires prolongées et létales dans lesquelles s’affrontent le GSIM et l’EIGS ailleurs dans la région, il est probable que cette proximité territoriale augmente à terme le risque d’une concurrence et d’une confrontation plus exacerbées.

Lutte territoriale et impact social de l’expansion militante

L’expansion du GSIM et de l’EIGS au Sahel et dans les zones frontalières littorales s’accompagne de changements significatifs dans les dynamiques sociales au sein des communautés affectées. À mesure que ces groupes affermissent leur contrôle sur des nouvelles zones, ils interagissent avec la population civile, influençant ainsi les normes sociales et les activités économiques.

Dans le nord du Bénin et dans la région de Dosso au Niger, les intéractions entre les groupes militants djihadistes et les populations locales ont évolué à mesure que ces groupes y ont délaissé une simple présence passagère au profit d’un ancrage plus stable.15Kars de Bruijne, “Conflict in the Penta-Border Area: Benin’s Northern Jihad from the perspective of its neighbours,” Clingendael Institute, December 2022 Initialement, les militants circulaient souvent dans ces régions sans entrer en contact avec la population civile. Cette transition s’est caractérisée par le recours stratégique à la sensibilisation religieuse et à l’engagement communautaire, notamment par la mise en place de camps et des lieux d’hébergement à proximité des villages, ainsi que par des campagnes de recrutement, des prêches dans les mosquées et par la participation aux activités religieuses locales.16Données issues du partenaire d’ACLED, l’Institut Clingendael. Au début de l’année 2023, les militants du GSIM ont par exemple lancé une campagne de recrutement dans les villages situés autour de Koabagou, dans la région de l’Atacora. Fin février 2024, une dizaine de jeunes, portés disparus depuis près d’un an, sont retournés dans le village de Mamassi-Gourma, situé dans l’Alibori. Suspectés d’avoir reçu une formation militante, leur retour semble avoir coïncidé avec une période de congé temporaire, en dehors de leurs activités opérationnelles. Au cours du même mois, plusieurs activités non violentes attribuées au GSIM ont été signalées dans la commune de Karimama. À Mamassi Peuh, environ 10 militants ont été aperçus en train de prier et de se réapprovisionner en nourriture et en carburant. Une vingtaine de militants auraient également effectué une visite similaire à Monsey, où ils auraient prié aux côtés de la population locale avant de repartir. Par ailleurs, un autre groupe d’environ 10 militants aurait séjourné pendant plusieurs jours dans la village de Kofounou. Ces interactions sont perçues comme un moyen pour les militants de s’ancrer dans les communautés et de propager leur idéologie.

Le GSIM, en particulier, se distingue par un discours religieux explicite, qui inclut fréquemment des mises en garde contre toute collaboration avec les forces militaires et de sécurité. Cette stratégie de communication vise non seulement à ancrer la présence du groupe dans le quotidien des populations locales, mais également à établir un ensemble de règles encadrant les relations entre civils et militants.17Résultat des recherches ad hoc de l’auteur pour l’Institut Clingendael sur les messages religieux militants dans le nord du Bénin, novembre 2023. La présence visible des militants dans les espaces publics, notamment dans les mosquées, illustre leur volonté de s’imposer comme une composante régulière et reconnue de la vie communautaire.

Sur le plan économique, les zones sous l’influence des groupes militants tendent à s’organiser de plus en plus autour de leurs besoins logistiques. Dans certaines parties du nord du Bénin, les économies locales ont commencé à s’adapter à la présence des militants, en facilitant le commerce illicite et les opérations de contrebande, qui comprennent notamment l’approvisionnement et la distribution de carburant et d’autres biens essentiels.18Données issues du partenaire d’ACLED, l’Institut Clingendael, et des recherches menées par l’auteur pour l’Institut Clingendael. L’implication des militants dans le commerce local se fait souvent de manière coercitive: ils imposent les conditions d’échange et intègrent leurs opérations à l’économie locale sous couvert de protection et d’ordre.

Par ailleurs, la nature coercitive des interactions entre ces groupes et les civils se manifeste par l’imposition de règles strictes de conduite, fondées sur leur interprétation de la charia, avec des sanctions sévères en cas de non-respect. Ces pratiques constituent non seulement un outil de contrôle social, mais également un levier pour assurer la pérennité des opérations des militants à travers l’exploitation économique et l’intégration progressive aux marchés locaux.

La montée des violences dans la région s’explique souvent par les affrontements territoriaux entre groupes djihadistes cherchant à étendre leur influence. L’avancée stratégique de ces groupes dans de nouveaux territoires se heurte généralement à la résistance des forces de sécurité locales, qui tentent de reprendre ou maintenir le contrôle. Ce processus alimente un cycle d’agressions et de représailles, marqué par des attaques militantes et des contre-offensives militaires, contribuant ainsi à une instabilité persistante. Dans les zones où la présence étatique est limitée, certaines communautés civiles prennent les armes pour défendre leurs villages en formant des groupes d’autodéfense — un phénomène également observé ailleurs dans la région — tels que les zankai dans la région de Tillabéri au Niger, les milices touarègues et arabes dans la région de Tahoua, ou encore les Yansakai dans le nord-ouest du Nigeria.19Delina Goxho, “Self-defense Militia Groups in Niger: Risking a Time Bomb,” Megatrends Africa: Policy Brief 17, October 2023; Abiodun Jamiu, “A Rural Crime Wave in Nigeria,” New Lines Magazine, 31 March 2022 La prolifération de ces milices favorise des dynamiques de conflit qui exacerbent les tensions ethniques pré-existantes, à travers l’armement des communautés et la militarisation des identités, transformant les violences localisées en véritables conflits intercommunautaires. À mesure que le GSIM et l’EIGS poursuivent leur expansion territoriale, leur impact sur les communautés locales se fait de plus en plus profond, touchant tour à tour les pratiques culturelles, les activités économiques, la gouvernance locale et la sécurité quotidienne.

Faire face aux défis régionaux persistants

Face à l’expansion continue des djihadistes et à la montée de l’insécurité transfrontalière, l’annonce récente des États du Sahel central visant à constituer une force conjointe de 5 000 hommes souligne l’urgence d’un renforcement de la coopération régionale.20Zarami Boulama, “Alliance des Etats du Sahel : Une force de 5000 hommes bientôt opérationnelle dans l’espace confédéral” Agence Nigerienne de Presse (APN), 22 janvier 2025 Si ce sont désormais le Burkina Faso, le Mali et le Niger — pays s’étant retirés de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) — qui portent cette initiative, les efforts précédents, tels que la Force conjointe G5 du Sahel aujourd’hui dissoute, ainsi que d’autres initiatives régionales, mettent en lumière les difficultés structurelles persistantes dans la conduite et le maintien d’opérations conjointes efficaces.

Les tensions entre pays voisins — notamment entre le Bénin et le Niger, ainsi qu’entre le Niger et le Nigeria — ont déjà freiné les efforts de coordination sécuritaire, permettant aux groupes djihadistes d’exploiter les zones frontalières dans un contexte de crispations politiques accrues, en particulier à la suite du coup d’État de juillet 2023 au Niger. Dans ce contexte, la force conjointe proposée s’aligne sur les objectifs des États du Sahel central, à savoir lutter contre les rébellions et les insurrections et repousser les agressions militaires extérieures, dans le cadre d’un pacte de défense et d’une confédération nouvellement constitués. Cependant, cette initiative ne vise pas à combler les fractures existantes ni à traiter l’ensemble de la menace géographique, qui s’étend désormais à plusieurs États côtiers voisins.

En 2021, plusieurs opérations militaires coordonnées ont pourtant témoigné d’un niveau de coopération régionale notable. Des opérations comme l’opération Sama (menée par la Force conjointe du G5 Sahel au Niger et au Burkina Faso), la série d’opérations Taanli (impliquant les forces burkinabè et nigériennes), ou encore l’opération Tourbillon Vert (conduite conjointement par le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Mali) ont illustré la capacité des États sahéliens à coopérer sur de vastes zones géographiques.

Cependant, les coups d’État militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger entre 2020 et 2023 ont profondément fragilisé les perspectives de réponses coordonnées et durables. Ces bouleversements politiques ont non seulement affaibli la coopération régionale, mais ont aussi entraîné un réalignement des partenariats internationaux. Le retrait des soutiens militaires occidentaux — notamment celui de la France (août 2022),21Le Monde, “France completes military pullout from Mali,” 15 August 2022 de l’Allemagne (août 2024),22Deutsche Welle, “Germany withdraws troops from junta-run Niger,” 30 August 2024 et des États-Unis (septembre 2024)23Haley Britzky, “US military completes withdrawal from Niger,” CNN, 16 September 2024 — ainsi que la décision des autorités maliennes de mettre fin à la mission de maintien de la paix de la MINUSMA (dont le mandat a officiellement pris fin en juin 2023),24UN News, “UN Security Council terminates Mali peacekeeping mission,” 30 June 2023 ont laissé un vide que les groupes djihadistes ont rapidement su exploiter. Le fardeau de la lutte incombe désormais aux forces régionales, qui rencontrent des difficultés en matière de logistique, de coordination et de maintien de la pression sur les groupes militants. L’expansion djihadiste continue et l’ancrage progressif des groupes armés le long des frontières entre le Bénin et le Niger ainsi qu’entre le Niger et le Nigeria, mettent en évidence l’absence persistante de stratégies de sécurité régionales efficaces et les obstacles structurels à la mise en œuvre d’actions concertées contre les groupes djihadistes.

La stabilité future de la zone frontalière entre le Niger, le Nigeria et le Bénin dépendra largement de la capacité de ces États à améliorer leur coopération et coordination militaire et sécuritaire. Si ces efforts venaient à échouer et que la présence des forces militaires et de sécurité continuait de diminuer, il existe un risque que les populations locales, influencées par d’autres communautés au Niger et au Nigeria qui rejettent le militantisme djihadiste et le banditisme, prennent les armes pour assurer leur propre défense. Un tel développement transformerait non seulement les dynamiques actuelles du conflit, mais pourrait aussi reconfigurer en profondeur le paysage sécuritaire de ce sous-ensemble régional.

Ce rapport a été écrit en anglais puis traduit en français. Les lecteurs doivent se référer au rapport en anglais en cas de divergence.

Visuels produits par Christian Jaffe.